SPENCER, la belle captive

Poème Drame Biopic rêveur Prime Video

Pablo Larrain

****

Une fable.

Inspirée d'une authentique tragédie.

Dès le carton d'introduction le cinéaste Pablo Larrain avertit poliment les hystériques du biopic "réaliste". C'est à se demander si les blaireaux avides de polémiques ayant démonté cette oeuvre poétique avec la rage propre aux nazillons de "l'exactitude historique" ont bien pris la peine de regarder le film. C'est le propre de l'art de jouer avec la vérité historique, de la plier à ses volontés. La Diana de Larrain est une pure création. Même si, au final, le désespoir abyssal du personnage délivre un hommage tendre, intime et profondément sincère à son modèle.

Après Neruda et Jackie, Pablo Larrain clôt avec Spencer sa trilogie "poétique" sur de grandes figures iconiques saisies au bord du point de bascule. Si Jackie était saisie à l'instant du meurtre de JFK et assurait l'édification de son propre mythe par un veuvage noble et hautement résilient et que Neruda échappait avec malice et magie à la dictature par le truchement de la fiction, Diana tente, elle, d'échapper à ce statut d'icône.

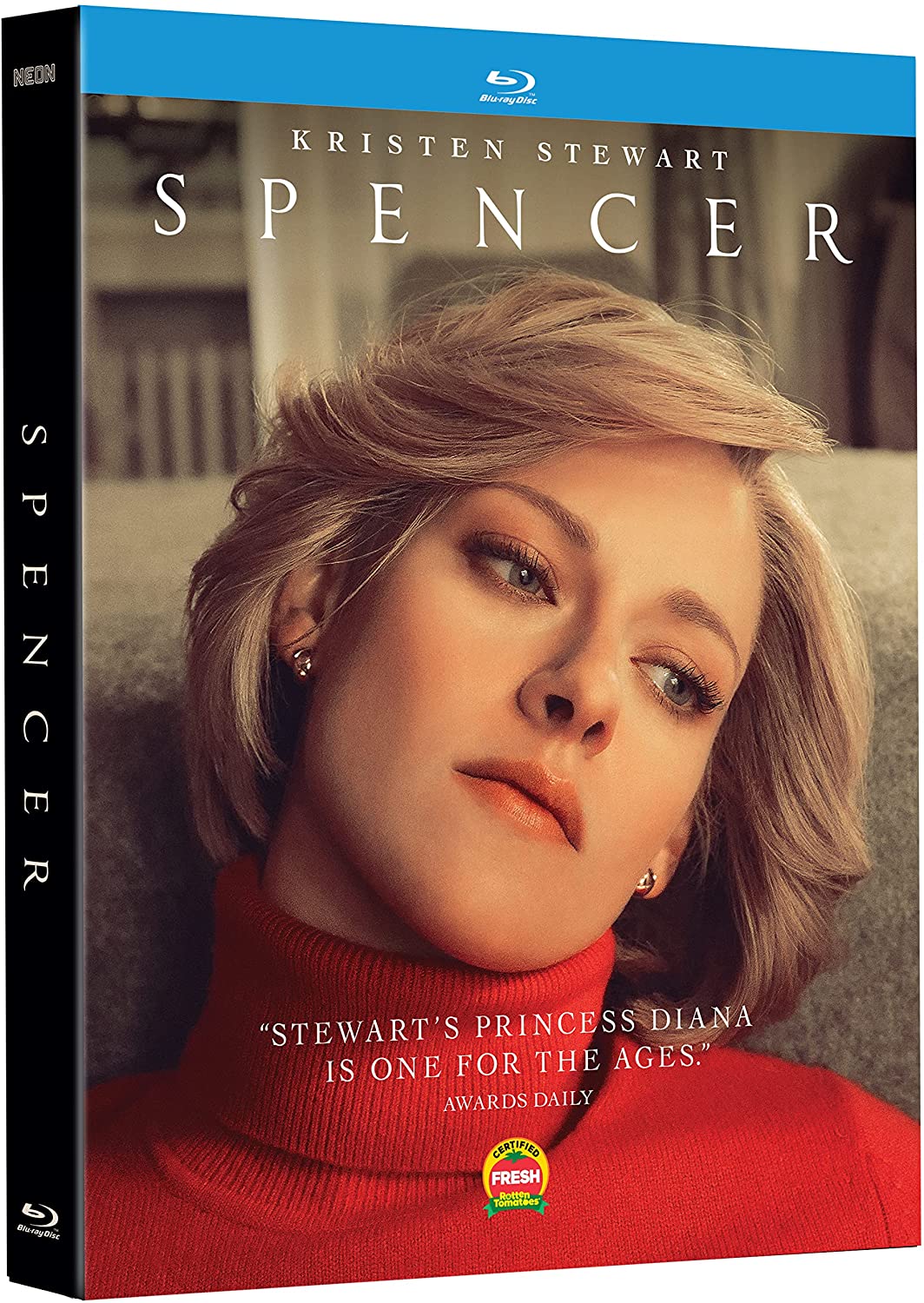

Fuir la prison royale et échapper au poids écrasant des traditions qui régissent son quotidien, tel est le combat de la princesse de Pablo Larrain. Le jeu de Kirsten Stewart expirant toutes ses répliques témoigne de cette forme d'épuisement névrotique. L'actrice livre une performance assez fascinante. Sur-engagée dans son rôle jusqu'à tutoyer le sur-jeu à plusieurs reprises, son incarnation m'a tout de même kidnappé jusqu'au plus profond des ténèbres de sa dépression. La sensation de perdition délivrée par son jeu est palpable à chaque séquence. les moments partagés avec ses enfants comme avec sa "servante amoureuse" sont les plus émouvants. Mais la fracture intérieure est là, béante, soulignée par la partition musicale jouant la dissonance de l'ex Radiohead, compositeur des films de P.T. Anderson, Jonny Greenwood.

Attention, rien de pesant ou de mélodramatique. Pablo Larrain diffuse de la poésie. Ni sensiblerie, ni intellectualisme. Spencer, malgré son sujet et c'est bien là sa suprême élégance, ne sombre à aucun moment dans le racolage. Hormis deux trois symboles lourdingues d'oiseaux morts, encore une fois, le cinéaste reste aérien dans sa réalisation et sa photographie cotonneuse. Un pas dans le songe, toujours à bonne distance du réel. Sublime livre d'images au service d'une conte de fée morbide.

L'espace de ce "palais d'hiver" (Sandrigham House) est décrit comme un espace symbolique, parfois en vue aérienne comme pour appuyer sur la sensation d'écrasement éprouvé par Diana. Un espace où les figures royales, statufiées dans leur fonction, sont le plus souvent filmées comme autant de figures du musée Grévin. Charles n'est qu'une ombre, un être lâche et falôt, tandis que chaque regard de la reine pose sur Diana une énième condamnation. Seuls les enfants offrent espoir et respiration à cet univers étranglé. Un décor aussi luxueux qu'inquiétant qui n'est pas sans évoquer dans sa froideur et ses longs couloirs parcourus en travellings l'Overlook Hotel du glaçant Shining de Kubrick. Clin d'oeil réitéré lors de l'entretien entre Diana et son "responsable de la sécurité" dans la chambre froide des cuisines où la princesse s'abandonne à sa boulimie (excellent Timothy Spall que la minceur nouvelle a transformé depuis quelques films en figure à la Daumier)

Isolement, suffocation, hallucinations, Diana est totalement prisonnière. Prison mentale de la maladie, du décor, des costumes et accessoires (le collier de perles, symbole de tromperie et d'humiliation) et le tout sous une surveillance de tous les instants. Un quotidien entravé, sinon broyé. Le film s'ouvre sur la mise en place, militaire, de la brigade des cuisiniers. Ce n'est pas un hasard. Spencer est un film sur la dévoration. Sandrigham House est la maison de l'ogre. Boulimie du personnage principal et "cannibalisme" des membres et personnels de la famille Royale la forçant à se nourrir et se faisant un festin des moindres faits et gestes de leur princesse rebelle. À l'extérieur, les invisibles paparazzis guettent. L'oppression est partout. La photographie elle-même joue parfois avec cette "surexposition" (qui, historiquement, finira par la tuer.)

- I'm a magnet for madness. Other people's madness...

C'est bien ce mélange vénéneux entre beauté formelle et atmosphère mortifère qui séduit dans Spencer. La mort est tapie partout, sous les ors, les velours et le vernis. Non loin du palais, les ruines de la maison familiale des Spencer. Image d'un passé englouti, celui d'une petite princesse encore légère et danseuse, que plus rien ne raccorde à son présent de captive sinon ce spectacle de désolation. Fuite du temps et nouveau symbole d'une fugue impossible. En cela le final en forme "d'échappée" pour Diana et ses deux fils sur le "All I need is a miracle" de Mike and The Mechanics n'en est que plus émouvant. Illusion du "happy end" vers un futur que nous savons condamné.

Grand film.

Francisco,

La trilogie des étoiles hantées

2021

1h55